「第2回新聞なぞとき研究コンクール」概要

-

主 催

- 朝日新聞大阪本社・朝日学生新聞社

-

後 援

- 大阪府教育委員会、京都府教育委員会、兵庫県教育委員会、滋賀県教育委員会、

奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会

-

応募期間

- 2022年7月〜9月

-

対象学年

- 小学校4年生から中学校3年生

-

応 募 数

- 889点

-

選考委員

-

- 代表

-

藤原 孝章(同志社女子大学特任教授)

- 委員

-

安田 陽子(大阪NIE推進協議会事務局長)

德永 加代(帝塚山大学准教授)

磯田 晴久(朝日新聞大阪本社代表室長)

植田 幸司(朝日学生新聞社企画担当部長)

全体講評

昨年に続いて「新聞なぞとき研究」コンクールの作品をみることができました。第2回は関西の小・中学校を中心に889点の応募がありました。第1回は480点でしたので倍近くの応募です。2回連続の応募や昨年度を参考にした力作もあり、「新聞なぞとき研究」の広がりを感じました。私たちは、昨年同様、なぜの問いやその答えだけではなく表現のしかたや伝え方の工夫、自分自身の体験を踏まえた問いや次の問いにつながる深掘りの問いを期待して審査し、各学年で最優秀と優秀作品を選びました。

なぞときの楽しさは二つあります。一つは、ことばの意味を辞書やインターネットなど、出典を明らかにして調べる楽しさです。もう一つは、なぜの理由を追求し、考えを深め、何がよいかを判断するような問いです。なぞときを自分ごととしてとらえ、知識を活用、探究し、世の中のことを考えていく楽しさです。次回もドキドキするような「新聞なぞとき研究」を期待しています。

選考委員代表:藤原孝章 教授

(同志社女子大学)

小学校4年生

なぞとき研究テーマ

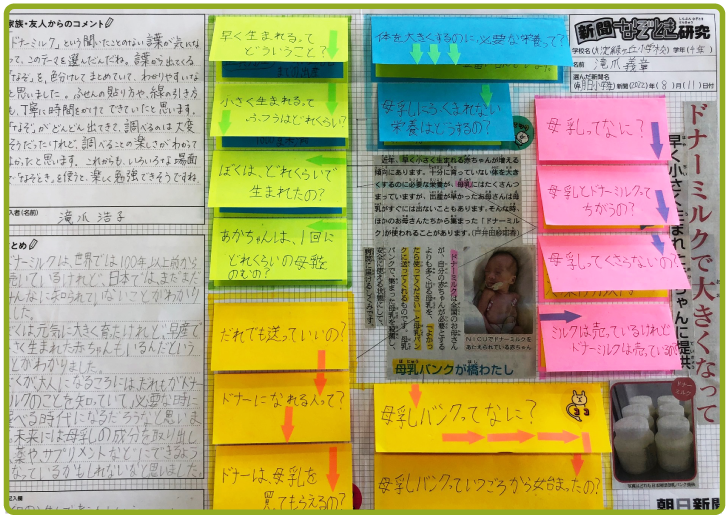

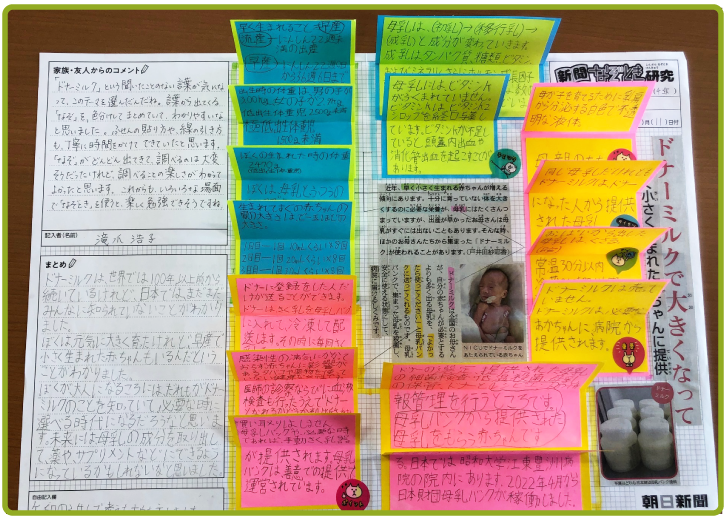

ドナーミルクで大きくなって

早く小さく生まれた赤ちゃんに提供

受賞者のことば

賞をいただき、とてもうれしいです。ぼくは、記事の中の「なぞ」を、4つに分けて考えました。「なぞとき」は、1つの「なぞ」を解くと、そこからまた次の「なぞ」が出てきて、どんどん夢中になりました。「答え」を探したり、整理するのには時間がかかったけれど、出来上がると、自分の頭の中の引き出しが、目の前に整理されて見えるみたいで、「なぞとき」は楽しいなと思いました。ありがとうございました。

藤原教授の講評

滝爪義章さんは、私たちにあまり身近ではないドナーミルクに着目しています。自分の誕生に思いをはせ、早産の境遇にある赤ちゃんへの想像力がなぞときワードになっています。母乳、ドナーバンク、栄養など、付箋に矢印をつけて、その一つひとつのつながりや考えの筋みちを示し、伝え方に工夫が見られるのがよかったです。

優秀賞

小学校5年生

なぞとき研究テーマ

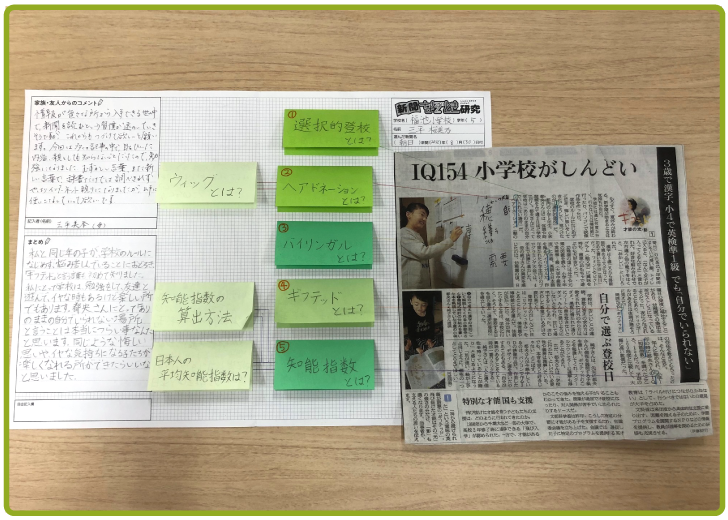

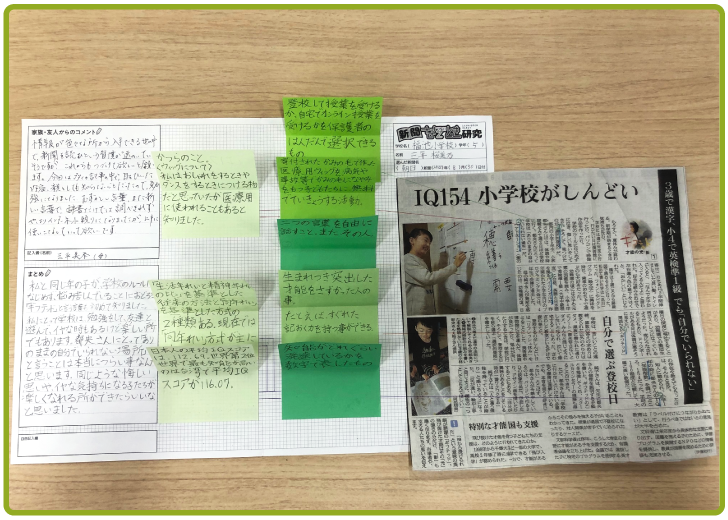

(ギフテッド 才能の光と影)

IQ154 小学校がしんどい

受賞者のことば

最優秀賞に選んで頂きありがとうございます。受賞できうれしいです。

去年応募して優秀賞に選んで頂き、新聞を読む機会が増えました。副賞の図書カードがうれしかったです。お祝いにおじいちゃんからも図書カードをもらえました。今年も応募しようと新聞を読んでいた時に目についたのがこの記事でした。知らない事ばかりで調べてみたいと思いました。これからもいろんな事を知りたいので、新聞を読んで勉強もがんばります。

藤原教授の講評

三平桜美乃さんは、自分にとってもはじめての言葉「ギフテッド」の子どもに着目してなぞときをしています。知能指数、IQ154、ヘアドネーション、選択的登校、バイリンガルなどのキーワードをもとに、まとめでは、もしクラスにこんな子どもがいたら気持ちがわかるだろうかという自分の想いものせて取り組んでいる点がよかったです。

優秀賞

小学校6年生

なぞとき研究テーマ

(天声こども語)

受賞者のことば

今回、最優秀賞に選ばれてとても嬉しいです。私は、自分の知らない言葉を知るのが好きで「新聞なぞとき研究」に初めて挑戦しました。やってみると、いちから新聞に書かれてある言葉を調べたり、絵を書いたりして、読んでいる人が見やすくなるように工夫しました。今回のことを生かして、知らない言葉に出会ったときは、インターネットなどで調べていきたいと思いました。

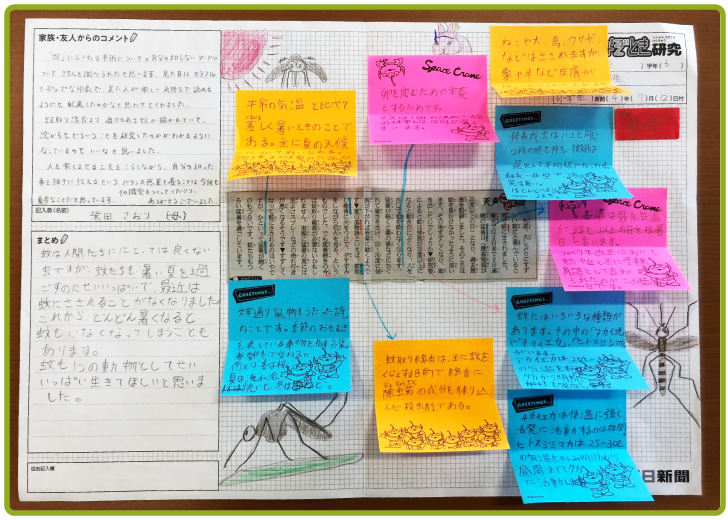

藤原教授の講評

柴田結生さんは、猛暑が続いた夏、蚊に刺されなくなったという変化に着目して、私たちにも身近な夏の生き物「蚊」の生態について、なぞときをしています。害虫としてではなく一つの生き物の変化から身近なところの気候変動に気づいています。台紙には手書きで蚊のイラストもあり、理科の自由研究のような取り組みです。

優秀賞

中学校1年生

なぞとき研究テーマ

性別で分けない扱い

受賞者のことば

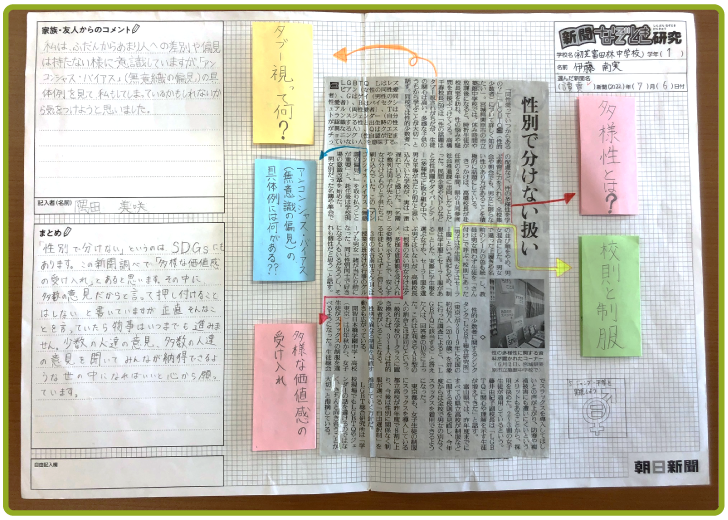

私は最初新聞を読むことが苦手でした。文字は多いし漢字は難しい...。いつも写真を見るだけでした。そんな中、学校の授業で「新聞なぞとき研究」に応募することになり改めて新聞を読む機会ができました。そして、新聞を読むにつれ世界が広がると共に疑問も増えていきました。その疑問に対しての解決策を考えることで世界がもっと広がると思います。このような機会をくださり本当にありがとうございました。

藤原教授の講評

伊藤南実さんは、SDGsにも関わる性別(ジェンダー)に着目して、多様性、タブー視、アンコンシャス・バイアス、校則と制服などのキーワードを取りあげて、なぞときをしています。自分にとっても身近な事柄である性別について、多様な価値観を受け入れることの大切さなど、なぞとき研究から学んだことをしっかりとまとめています。

優秀賞

中学校2年生

なぞとき研究テーマ

(社説)科学を元気に

現状打破へ若手の挑戦

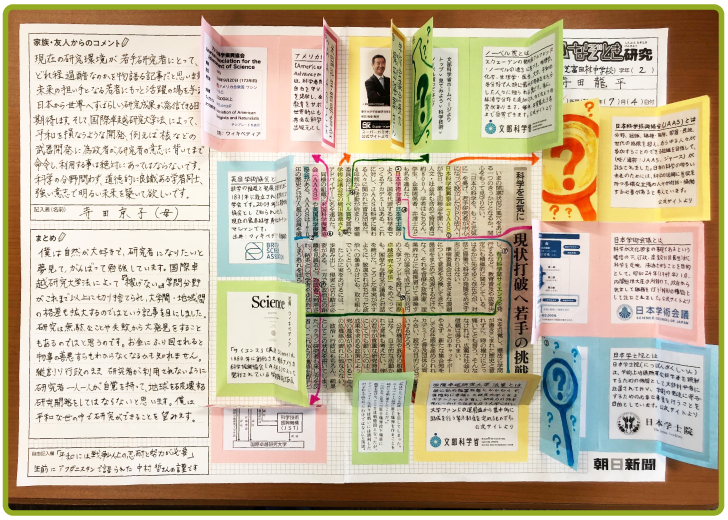

受賞者のことば

二度目の受賞に大変驚いています。初めてのスピーチはとても緊張しましたが、やり遂げたことで自信を持つことができました。新聞の記事には毎日のように戦争や核という言葉が多く使われ、たくさんの犠牲者がいるにも関わらず、悲惨な状態が続いています。僕は第二のアインシュタインをつくってはいけないと考えています。そのためには、世界中の科学者達が団結し、科学を政治利用する動きに立ち向かわなければならないと思います。

藤原教授の講評

寺田龍平さんは昨年に続いての受賞です。科学研究に関する記事について、多くのなぞときワードを取り上げ、研究者になりたいという自分の夢と日本の若い研究者の願いをつなげていることがわかります。カラフルな付箋カードを使い、問いと答えの見せ方に工夫を凝らすなど、記事を中心に台紙全体を活用した伝え方がよかったです。

優秀賞

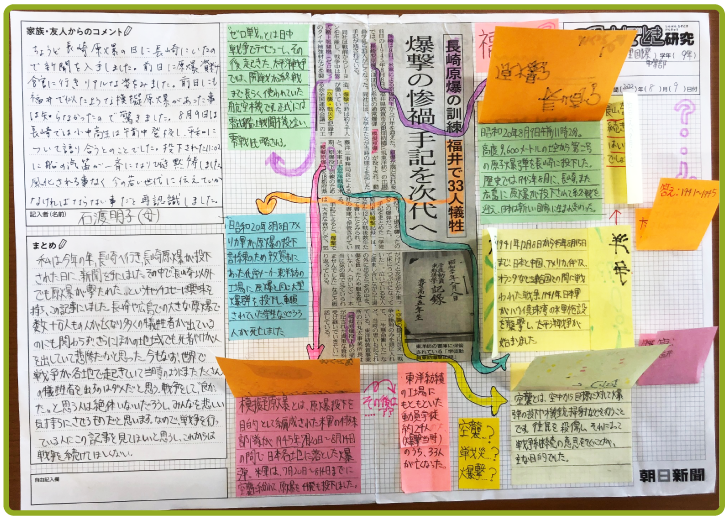

中学校3年生

なぞとき研究テーマ

爆撃の惨禍手記を次代へ

長崎原爆の訓練 福井で33人犠牲

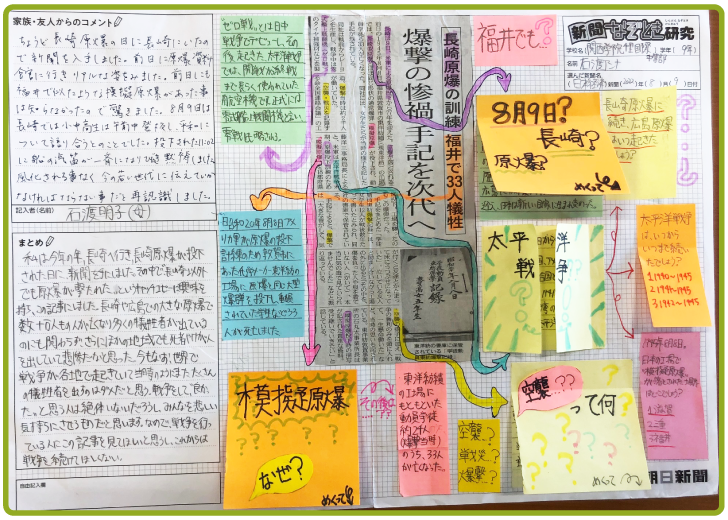

受賞者のことば

まさか自分が最優秀賞に選ばれると思っていなかったので本当に驚きました。新聞の記事が戦争や平和のことについてだったので印象的だったのではないかと思いました。また私が今回使った新聞記事が長崎原爆のことについてだったのでちょうど夏休みシーズンでいいと思いました。

藤原教授の講評

石渡アンナさんは、長崎に行った時に原爆投下時の記事に出会い、それをもとになぞとき研究をしています。広島・長崎の被爆や平和の課題について、普段では気づかない模擬原爆や福井での犠牲者など、戦時の空襲がもたらす被害について追究しています。現実に戦争が起きている現在への視点からまとめているのもよかったです。

優秀賞

第2回 新聞なぞとき

研究コンクール (2022年)

第1回 新聞なぞとき

研究コンクール (2021年)

朝日新聞2022年8月30日付記事、2022年7月4日付記事(朝日新聞社使用承認済み。朝日新聞社に無断で転載することを禁じる)。読売新聞2022年7月6日付記事(読売新聞社使用承認済み)。日本経済新聞2022年8月9日付記事(共同通信社配信記事。同社使用承認済み)。